我々はユニセフの提唱する SDGs の考え方に賛同します。

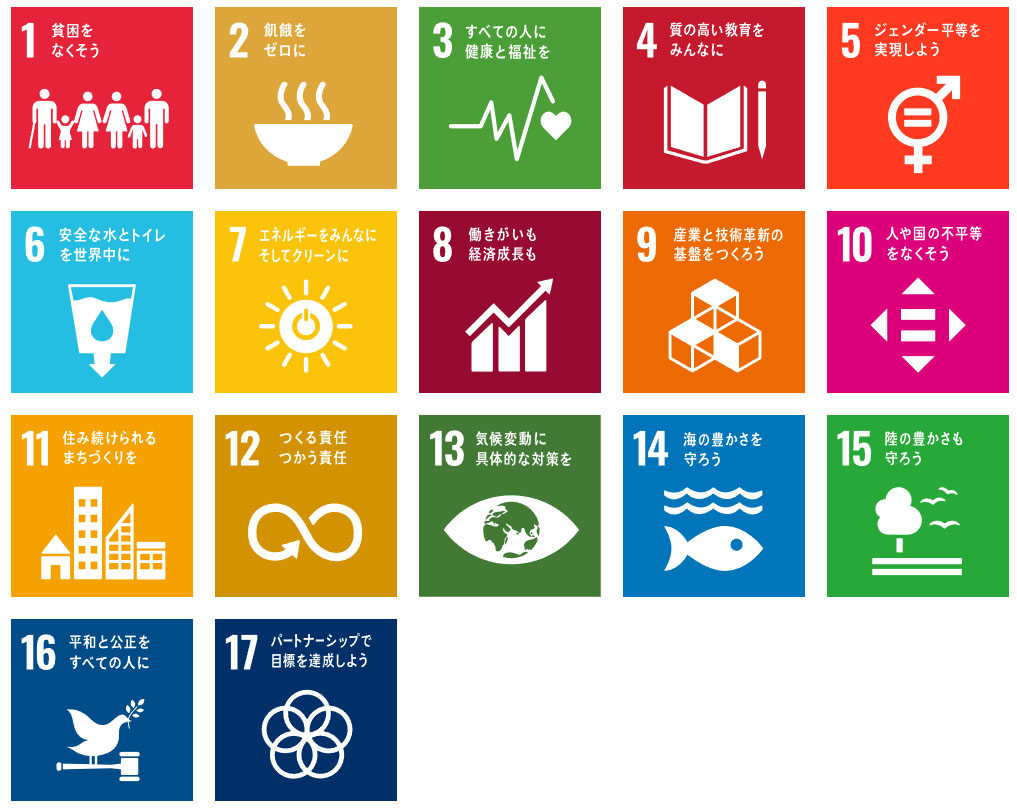

SDGs の17の目標

そのうち、当社は・・・

3 6 7 9 11 13 14 15 17

の目標に対して、具体的な解決策を模索いたします。

3 全ての人に健康と福祉を

例えば、大震災などの災害で家を失った方がいらっしゃいました。家が無ければ、健康的な暮らしができません。我々の仕事はまさにその現状を見てきたところからスタートしました。全ての人にとって「家」は大切なものだからこそ、家づくりのプロとして全力でサポートします。

6 安全な水とトイレを世界中に

日本の都市部では、水洗トイレが普及しています。世界的に見てもトイレがキレイな日本ですが、世界の都市部では事情が違うようです。当社は ALL JAPAN Division制 のみならず、 世界に目を向けて ALL WORLD Division制 を具体的に始めました。インバウンドのお客様への施工実績を先駆けとして、水の行方に配慮したトイレの整った建物を建てていくことにより、安全な水とトイレを世界中に広げてまいります。

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに

家づくりの基本は、自然環境に対してムリなく出来るだけ少ないエネルギーで快適に暮らせる空間をつくることにあります。例えば太陽光や風が家に及ぼす配慮など、合法的につくるだけでなく、それ以上の目標を持ってR&Dを重ねております。当社独自の HEMS (Home Enargy Management System) をはじめ、ZEH(NetZero Energy House)の普及に向けての取り組みを行っております。実際にZEHデベロッパーとして一般社団法人環境共創イニシアチブより認定を受け、適合した建物をつくっています。

9 産業と技術革新の基盤をつくろう

都市の高層ビル化は、土地を有効利用することにより、建物を建てるための木材の言わば畑である都市近郊の土地の乱開発から守る事から始まったといわれています。その流れを汲み、都市部の狭小地での人々の暮らしの舞台も、出来るだけローコストで無理のない建物であってよいと考えます。その建物のボリュームについても、当社独自の研究に加え技術革新により、より大きくより無理のない建物を素早く設計することが出来るようになっています。その考え方について後世への啓蒙も行ってまいります。

11 住み続けられるまちづくりを

災害に強い建物を多く建てる事により、そのまちが住み続けられるような魅力を放つようになることもあるかと思います。また、環境に配慮した建物を多く建てる事により、そのまちが魅力を放つこともあるでしょう。それだけではなく、我々は地域とのつながりを大切にしています。例えば、我々が創業した当時から続く「御影沢の井夜店」にも協賛しています。身近な地域とのつながりを通して、”心” を感じ、ソフト面でも住み続けられるまちづくりを提唱してまいります。

御影沢の井夜店の様子

13 気候変動に具体的な対策を

建物を建てる際の効率を良くするだけで、そのエネルギーロスは格段に少なくなります。また、設計段階でも暮らしの際に使うランニングコストが出来るだけ少なくなるような工夫をしますと、先々のエネルギーロスが格段に少なくなります。光熱費がかかり過ぎる家は、全体の設計に無理があるものです。前述のHEMS (Home Enargy Management System) をはじめ、ZEH(NetZero Energy House)の考え方による設計は、エネルギーロスの減少ひいては大気中への二酸化炭素排出にブレーキをかけ、気候変動へのブレーキをかける対策となります。

14 海の豊かさを守ろう

建物から流れ出る生活雑排水を、そのまま自然界に放出してしまいますと、川が汚れ、さらには海までが汚れてしまいます。その事により、海の富栄養化につながり、場合によってはプランクトンの増え過ぎによる弊害も起こってまいります。当社はそのような事態が起きないように、適切な下水の管理を建物の設計時に配慮してまいります。

15 陸の豊かさも守ろう

建物から出る生活雑排水や化学物質などを土中にそのまま放出してしまいますと、その土地が汚れたものになってしまいます。自然浄化ができないまでの酷い汚れになりますと、周囲の土地への影響も起きてまいります。ひいては未来への生活環境までにも影響します。そうなってしまいますと、そのエリアは「豊かさ」とは程遠いものとなってしまいます。当社では、工場などの設計施工の際も、土地に対する配慮を行い、豊かな陸となるように積極的に関わってまいります。

17 パートナーシップで目標を達成しよう

持続可能な社会の達成は、一部の会社で行うのには無理があります。関係各機関・会社で、SDGsへの基本的な考え方を同じにするパートナーとホームページ等で情報を出し合い、目標に近づける施策を模索してまいります。